Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e243. ISSN 1853-9912

Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e243. ISSN 1853-9912Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Bibliotecología

Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e243. ISSN 1853-9912

Palabra Clave (La Plata), abril - septiembre 2025, vol. 14, núm. 2, e243. ISSN 1853-9912Dosier

Estudios de la memoria desde la escuela y la biblioteca. Una revisión bibliográfica hacia un estado del arte

Resumen: El presente artículo expone una revisión documental respecto a la vinculación de la pedagogía de la memoria como posibilidad de promoción de la memoria social, ejercicio derivado del proyecto de investigación “Pedagogía de la memoria para la biblioteca escolar en Colombia. Posibilidades para el liderazgo de la cátedra de la paz”. Metodológicamente recurre a la investigación documental y posterior análisis crítico de las fuentes estudiadas. Inicialmente se presenta una introducción y contextualización general de los estudios de la memoria; posteriormente desarrolla la metodología de búsqueda y análisis de información, seguidamente se da lugar a los resultados y su análisis a partir de la profundización en cuatro temas: el tratamiento de la memoria en la educación y la escuela, las políticas de la memoria, pedagogía de la memoria y los hallazgos en la relación memoria y biblioteca. Finalmente, el artículo plantea los hallazgos, tendencias y vacíos del análisis, cerrando, por último, con las conclusiones.

Palabras clave: Biblioteca Escolar, Cátedra de la Paz, Pedagogía de la Memoria, Políticas de la Memoria, Colombia.

Memory studies from school and the library. A bibliographic review towards a state of the art

Abstract: This article aims to present a literature review about the connection between the pedagogy of memory and its potential for promoting social memory, as derived from the research project "Pedagogy of Memory for the School Library in Colombia: Possibilities for Peace Chair Leadership." Methodologically, it employs documentary research followed by critical analysis of the sources studied. Initially, it provides an introduction and general contextualization of memory studies; subsequently, it outlines the methodology for information search and analysis. The article then proceeds to present the results and their analysis, focusing on four main themes: the treatment of memory in education and schools, memory policies, pedagogy of memory, and findings concerning the relationship between memory and libraries. Finally, the article discusses the findings, trends, and gaps identified in the analysis. Finally, closing with the conclusions.

Keywords: School library, Chair of peace, Pedagogy of Memory, Memory Policies, Colombia.

1. Introducción y contextualización

Los estudios de la memoria son el campo de estudio en el que se ubica esta revisión, su proliferación se debe principalmente a los procesos de transformación histórica de las sociedades que presenciaron considerables períodos y acontecimientos de guerra, como es el caso de la primera y segunda guerra mundial en Europa. Para el caso del Cono Sur latinoamericano devienen posterior a la ola de dictaduras de la segunda mitad del siglo XX o a procesos de violencia política; surgen también debido a las transformaciones frente a las narrativas sobre el pasado, pero, además, del desarrollo de los medios, las tecnologías y sus efectos en las formas de relacionamiento, creación y comunicación de las narrativas históricas. Bien lo señala Sánchez (2006, p. 15): “la obsesión de la memoria parece ser un rasgo característico de siglo marcado por las desilusiones del mito revolucionario y el karma de la guerra.

Estudiar la memoria en Colombia hoy es un deber, como bien advierte Gamboa-Tapias (2010), puesto que el recordar es una necesidad de las sociedades que han tenido un pasado de violencia política e injusticia, pero también, en cuanto aquel es principio fundante de reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ejes de la justicia transicional. Esta es definida por Naciones Unidas como "toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación" (Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, 2004).

La memoria ocupa hoy un lugar central en los estudios sociales y culturales de Colombia, consecuencia de las políticas relacionadas con la desmovilización de grupos armados, la proliferación de documentación, investigaciones, instituciones y acciones del estado y la sociedad civil que se enmarcan en las estrategias de la justicia transicional colombiana, las cuales han develado un importante interés por una ética y una política de la no violencia, para construir formas pacíficas de relacionamiento social basadas en la igualdad (Butler, 2020), y que han conllevando a pensar y proponer el tránsito hacia una paz estable y duradera (Acuerdo Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016). En el caso colombiano, dichas estrategias tienen su origen en este siglo y se han consolidado en pro de abolir las formas de violencia y guerra que han marcado la historia, la población y los territorios de la nación por más de seis décadas.

El objetivo central de la justicia transicional es reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, aumentar la confianza entre los individuos en la sociedad y la confianza de los individuos en las instituciones del Estado, y reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho. La justicia transicional busca así contribuir a la reconciliación y a la prevención de nuevas violaciones (Naciones Unidas. Asamblea General, 2012).

El ejercicio de revisión sistemática de bibliografía que se presenta a continuación fue realizado en el año 2023, además, se enmarca en la investigación “Pedagogía de la memoria para la biblioteca escolar en Colombia. Posibilidades para el liderazgo de la cátedra de la paz”. Este ejercicio deviene de la búsqueda de documentación relacionada con las categorías: memoria, pedagogía de la memoria, biblioteca escolar y cátedra de la paz, conceptos centrales de la investigación que tiene como pregunta orientadora ¿Cómo la pedagogía de la memoria se configura en una herramienta para que la biblioteca escolar aporte a la promoción de la memoria social a través del liderazgo de la cátedra de la paz?

Es así como las categorías de búsqueda se analizan en el marco de los estudios sociales de la memoria, teniendo como eje temporal las acciones y estrategias de justicia transicional definida para el caso colombiano por la Corte Constitucional en su Sentencia C-577 de 2014 como:

(…) el conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos con el objeto de lograr la reconciliación y la paz, realizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, restablecer la confianza en el Estado y fortalecer la democracia, entre otros importantes valores y principios constitucionales.

En este orden de ideas, las estrategias de la justicia transicional colombiana se han configurado como procesos de transformación social que han marcado un interés por la memoria, la justicia y la reparación en la investigación y la academia. Los acontecimientos jurídicos-políticos que se consideraron como marcadores temporales en la revisión bibliográfica fueron: en primer lugar, la Ley de Justicia y Paz (Congreso de la República de Colombia, Ley 975 de 2005), emitida durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), la cual tuvo como objetivo “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Los debates y controversias sobre esta transitaron desde la nula participación de las víctimas en la construcción de la memoria histórica (Zuluaga Aristizábal, 2015), hasta sus carencias para la restauración integral a las víctimas, es decir, inexistencia de políticas efectivas de reparación, verdad y justicia. Con ella se destacan la creación de la Comisión Nacional Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Comisión de Memoria Histórica (CMH).

En segundo lugar, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Congreso de la República de Colombia, 2011, junio 10. Ley 1448 de 2011), emitida durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2010- 2018) y cuyo objetivo fue:

establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, económicas y sociales, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones [...] dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

En el marco de la mencionada ley, el GMH se convirtió en el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH)1 institución encargada de la investigación y reconstrucción del pasado violento, dando lugar a la configuración de las narrativas oficiales (estatales) y a la vez no oficiales (académicas) del conflicto armado del país.

Adicional a las leyes, está el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016, proceso devenido de los Diálogos de paz (2012-2016) y que, con ocasión de su firma, a través del acto legislativo 001 de 2017 se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) conformado por los mecanismos y medidas de: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Finalmente, se considera como hito relevante la publicación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV) (8 de junio de 2022), el cual es un importante precedente investigativo y documental, uno de los más grandes ejercicios de construcción de memoria social y de consolidación y recopilación de narrativas e historias del conflicto de la nación colombiana.

2. Metodología

La revisión bibliográfica se realizó a través de un enfoque cualitativo e interpretativo, de tipo documental, tal como explica Hurtado de Barrera (2000) estuvo orientada a configurar el punto de partida teórico, conceptual, histórico y legal propio de la fundamentación del proyecto de investigación general en la que se enmarca, pero, además, a la búsqueda del estado en cuestión del tema investigativo y que pudieran ofrecer un soporte teórico que sirvieran para la fundamentación del problema. La revisión documental estuvo orientada por los principios de finalidad, coherencia, fidelidad, integración y comprensión (Hoyos Botero, 2000, p. 29). Metodológicamente la revisión obedeció a un ejercicio de reflexión, crítica y análisis de la producción de conocimiento escrito, en cuanto se interpela por la comprensión de los textos, lo cual involucra la tenencia de sensibilidades y la disposición abierta de escuchar lo que estos quieren decir.

Es allí donde el reconocimiento del lugar desde el que se conoce y desde el que el texto se enuncia, permiten establecer relaciones sinérgicas entre los temas, los textos y sus interpretaciones. En consonancia con lo anterior su desarrollo se contempló en tres etapas:

Etapa 1. Revisión sistemática de literatura (Fase de búsqueda y registro de información). Las fuentes que cumplieron con los criterios de inclusión temáticos y temporales fueron ingresadas a una matriz en la que se consignaron los datos bibliográficos y de caracterización, para su ordenación y posterior análisis.

Etapa 2. Análisis documental (Fase analítica): estuvo orientada al abordaje de la documentación, para ello se hizo uso del instrumento de matriz de lectura en la que se registraron todos los elementos conceptuales y teóricos importantes en relación directa con el objeto estudiado, además, utilizó la ficha adaptada de revisión documental propuesta por Barbosa Chacón, Barbosa Herrera & Rodríguez Villabona (2013).

Etapa 3. Descripción y organización de resultados (Fase descriptiva): una vez analizadas y abordadas las fuentes seleccionadas se procedió al ejercicio de escritura y análisis integral de las categorías a partir de los hallazgos.

3. Discusión y resultados

En este apartado se presentan los análisis y las reflexiones respecto a varios asuntos relevantes encontrados en las fuentes y recursos de información examinados. Primero se presenta un análisis derivado de las estadísticas de publicación por periodos, temas y tendencias; segundo, se exponen las corrientes teóricas identificadas en clave de memoria y escuela, políticas de la memoria, pedagogía de la memoria y bibliotecas y memoria.

3. 1. Los recursos y las fuentes de información

Los índices de producción y documentación relacionada con el campo de la memoria en Colombia es un dato cada vez más creciente y evidente. Por el volumen de la información y la delimitación realizada sobre los objetivos, preguntas, temas y categorías de análisis centrales de la investigación principal en la que se enmarca, la revisión centró su atención en 103 documentos, una muestra sucinta de muchos recursos abordados desde variados enfoques teóricos, campos disciplinares y metodologías. Se destaca la continuidad aludida en una previa y rigurosa revisión realizada en el marco de los estudios sobre memoria colectiva del conflicto de la profesora Martha Lucía Giraldo y su grupo, quienes para el período 2000-2010 identificaban al menos 226 estudios, aludiendo y destacando desde entonces, el papel activo de la academia en la producción de verdad y memoria. La emergencia y la consolidación de estudios desde Colombia “coincide con un sólido desarrollo académico en el ámbito internacional y con la coexistencia de referentes teóricos comunes.” (p. 3), además, ello conlleva a que en los últimos 24 años se haya dado “una paulatina institucionalización académica de los estudios de la memoria, es decir, de la consolidación del campo disciplinar” (Giraldo Lopera, Gómez Espinoza, Cadavid Gómez & González Patiño, 2011).

El centro de la documentación y fuentes objeto de la revisión y el análisis fueron principalmente artículos derivados de investigación, tesis de pregrado y posgrado, libros y capítulos de libro, manifiestos institucionales, y documentación legal e institucional. La memoria era el eje articulador de la propuesta, pero presentando múltiples relaciones con temáticas como: el conflicto armado, políticas de memoria, justicia transicional, historia de Colombia, memoria colectiva, memoria social, memoria y olvido, memoria y narrativa, acuerdo de paz, pedagogía de la memoria, cátedra de la escuela, instituciones de la memoria, educación para la paz y bibliotecas. Por el tipo de documento, los recursos abordados se consolidaron así:

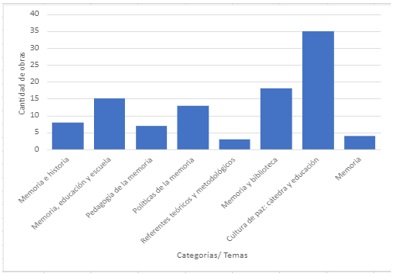

En términos de relación temática con las principales categorías de la revisión, los materiales abordados se organizaron así:

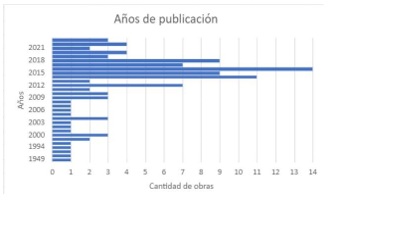

Por el año de producción los recursos abordados se sistematizaron de la siguiente manera:

De este modo se encuentra que, de los 103 materiales abordados, en su mayoría abordan categorías como memoria, educación y escuela; políticas de la memoria; memoria y biblioteca, y cultura de paz: cátedra y educación, desarrollados principalmente en tipos documentales como artículos científicos, libros y capítulos de libro, cuyas fechas de publicación en mayor producción van dentro de los años 2012- 2018, periodos que concuerdan con muchos de los eventos centrales de la justicia transicional previamente presentados, denotando un interés general académico por las temáticas.

3. 2. La memoria en la escuela

El lugar de la memoria en la investigación académica actual es protagónico, esto se evidencia en una consciencia social colectiva de la dimensión de la guerra y sus efectos en la vida de las comunidades y en la historia de la nación, marcadamente afectada por las formas de la guerra. Además de ello, el proceso social de memoria cobra protagonismo en cuanto las acciones de justicia transicional tienen un lugar en la sociedad que trata, desde sus diversas instituciones, de superar el periodo de violencia, propiciando el reconocimiento, el tránsito hacia las verdades y las acciones de reparación y no repetición. A la historia de Colombia le subyace un conjunto de guerras diversas y extensas como los territorios mismos que la configuran como nación. Las guerras civiles han sido tan recurrentes que “cubren una cuarta parte del tiempo, desde la instauración de la república. La amnistía y el perdón, desde el siglo XIX, y la vía negociada de los conflictos armados, durante el XX, han sido rasgos idiosincrásicos de la vida política en el país” (Giraldo Ramírez, Fortou & Gómez Caicedo 2019, p. 368).

En perspectiva de historia política, el conflicto y la guerra en Colombia, según el Grupo de Memoria Histórica (2013) (posteriormente, CNMH) en el informe “Basta Ya: memorias de guerra y dignidad”, se definen en cuatro grandes marcos para su comprensión, es decir, una historia, una forma y una periodización posible corresponde a: (1) la violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva (1958-1982); (2) la expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996); (3) los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005); y (4) las AUC negocian y se desmovilizan. El Estado empuja a las FARC a sus retaguardias (2005-2012). Es evidente con ello no solo la complejidad del fenómeno social de violencia de la historia reciente del país, sino la magnitud misma de lo que implica hacer memoria, promover memoria y situarla dentro del escenario escolar.

En el balance realizado es evidente un corpus académico demarcado en las investigaciones sobre memoria y escuela, las cuales, en su mayoría, refieren a un conjunto de autores cuyas teorías son fundantes para los estudios de la memoria. Ricoeur (2000) con La memoria, la historia, el olvido, Halbwachs (2004) y su trabajo de Memoria colectiva, Todorov (1995) con Los abusos de la memoria y Augé (2009) con Los no lugares, son los más nombrados y citados en todos los artículos, libros e investigaciones que refieran a la memoria. Sin embargo, en los estudios más recientes y con una perspectiva de la memoria social más situada en las problemáticas latinoamericanas, la mayoría de las investigaciones refieren a Jelin como autora e investigadora más importante del cono sur latinoamericano con reconocidos trabajos como La política de la memoria (1995), Los trabajos de la memoria (2002) y Educación y memoria (2004), por su lado y desde Argentina, Dussel, Finocchio & Gojman (2003), en relación con la “memoria del horror” y la consigna del “Nunca más” en su investigación Haciendo memoria en el país de nunca más.

Focalizada la mirada en un plano más nacional, antes de los marcos generales de la justicia transicional, es significativo aludir que los estudios de la memoria ya eran parte del interés y las investigaciones de muchos centros académicos en el sistema educativo colombiano, con ello es relevante mencionar las investigaciones del profesor Vega Cantor, quien, desde los estudios de la tradición oral, la historia de vida y la historia oral, realizó aportes a la comprensión del fenómeno de la memoria desde la voz de los maestros. Entre sus obras: ¡Déjenos hablar! (Vega Cantor & Castaño, 1999), ejercicio de historias locales entorno a la historia y su enseñanza en voz de profesores y estudiantes que tejes sus historias; e Historia: conocimiento y enseñanza (Vega Cantor, 1999), reflexión amplia sobre la cultura popular y la historia oral en el medio popular.

El punto de partida de la revisión y del análisis radica en 2005, momento especial en el que se habla de verdad, justicia y reparación de víctimas, producto de la desmovilización del paramilitarismo promovidos desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz (Congreso de la República de Colombia, Ley 975 de 2005), ejercicio en pro de la consecución de la paz nacional. Si bien la documentación encontrada trabaja diversos temas de especialidad en términos de memoria y conflicto, desde dicho período las investigaciones desarrolladas en la relación memoria-escuela se pueden englobar en tres grandes categorías: las primeras palabras, voces y propuestas de maestras desde la universidad; los estudios sobre el conflicto en el escenario escolar, el lugar de las memorias, voces y experiencias de escuelas del país; y por último, el lugar de las sistematizaciones y metodologías para promoción de la memoria social.

En cuanto a las primeras palabras destacan las voces de maestras e investigadoras que, principalmente, desde la academia, han dado lugar a la memoria en la escuela, sus trabajos fueron importantes al señalar la necesidad de llevar y trabajar el tema e incluir en el currículo un lugar para su abordaje. Entre ellas las profesoras Zuluaga Garcés y Marín Díaz, quienes para el año 2015 hablaban de la memoria activa del saber pedagógico como categoría de investigación, desde allí aludían a un campo que se interpela por:

el lugar donde podemos encontrar cuáles han sido las formulaciones, las búsquedas, los fracasos, los obstáculos, las continuidades y los avances acerca de la enseñanza… así como las discontinuidades, los discursos, las normas, los reglamentos, los manuales, las disposiciones del cuerpo y los materiales de la memoria (Zuluaga Garcés & Marín Díaz, 2015, p. 82).

Desde allí se puede aludir a la idea situacional de la escuela como escenario de memoria, de paz y de socialización pacífica. Asimismo, las maestras Rodríguez Ávila y Sánchez Moncada (2009) van a establecer considerables estudios respecto al problema de la enseñanza de la historia en Colombia, problematizaron el trabajo de la memoria en un país en guerra y estudiaron sobre propuestas para superar las políticas del olvido y la impunidad, los temas de la narrativa, la memoria y conflicto fueron centro de sus intereses. Desde una mirada puesta en las perspectivas de los agentes sociales, ellas van a tipificar la memoria en tres dimensiones: la de los actores, la de las víctimas y la de la población civil (Rodríguez Ávila & Sánchez Moncada, 2009). Uno de los centros de su investigación alude a la idea del vacío en la agenda educativa, desde lo curricular y lo pedagógico, de la enseñanza de la historia reciente y de la memoria del conflicto armado. Devenido de aquellos intereses estas investigadoras van a ser las artífices de una iniciativa de trabajo pedagógico en la escuela, el software Memoria, conflicto y relato, importante proyecto diseñado con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y elaborado en pro de la sensibilización frente a la temática de memoria, narrativa y guerra, ejercicio enmarcado en las posibilidades del acceso, uso y creación de estas nuevas narrativas. El recurso congrega una multiplicidad de fuentes y materiales para la consulta, la divulgación y el aprovechamiento para escenarios formativos escolares, todo alrededor de la temática.

Las profesoras Herrera y Ramírez también ha contribuido a pensar en la temática de memoria en el campo educativo, para ella la memoria se configura como un referente que da cuenta de los procesos de socialización y subjetivación política en la escuela, en cuyo fondo subyace el conflicto armado colombiano. Para ella la subjetivación se relaciona con un “proceso en el que los individuos experimentan y se apropian, re-elaboran y re-significan los aprendizajes y prácticas relacionadas con la política y lo político, pautados por las instituciones, dando pie a la constitución de subjetividades políticas” (Herrera & Ramírez, 2009).

Desde los estudios relacionados con la memoria y el conflicto en la escuela destaca Silva Briceño (2010), profesor de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, quien por medio de una propuesta investigativa de carácter genealógico indaga la memoria del periodo de la Violencia en Colombia, el cual es vivido a mediados del siglo XX. Los estudios de la memoria en relación con la escuela han estado fuertemente volcados a la configuración de memorias colectivas respecto a acontecimientos históricos de violencia en los territorios en los que se encuentran, destacan investigaciones que ponen en su centro las memorias, voces y casos de escuelas del país.

Las voces de los agentes educativos de instituciones ubicadas en territorios con contextos históricos marcados por la violencia han sido tenidas en consideración en las investigaciones de Mosquera-Mosquera & Tique-Basto (2014a y 2014b) y Mosquera-Mosquera, Tique-Basto & Guerra-García (2016), quienes abordaron temas de construcción de memorias colectivas y transformaciones socioculturales a partir de la reconocida masacre de Bojayá. En ellas se demarca el interés que poner los actores directos de la comunidad como los protagonistas de la historia y los constructores de la memoria social, pero a su vez, sus reflexiones transitan por como las escuelas mismas, para dichos momentos se rehusaban a incluir la temática dentro del currículo y a adaptar sus procesos de enseñanza-aprendizaje a los efectos de la violencia política del contexto. Mosquera-Mosquera & Tique-Basto (2014b, p. 130) refieren a ello específicamente al recalcar que “hay carencia de políticas internas en el Colegio Departamental César Conto para hacer memoria de sus sucesos vividos en medio del conflicto armado y que dichas políticas permeen el proyecto educativo institucional (PEI)”.

Por último, en la idea de presentar un crisol de experiencias pedagógicas sobre conflicto se destaca la publicación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP (2012, p. 11), quienes desde las voces y experiencias de maestros y maestras presentan importantes reflexiones y sistematización de procesos entorno a la memoria, el conflicto y la escuela, su objetivo: “incidir en las prácticas pedagógicas que con un carácter vinculante buscan transformar la Escuela misma, en la formación de nuevos sujetos y jugar un papel protagónico en la sociedad”. Este recurso, congrega en su esencia tipos de trabajos y experiencias que desde entonces han demarcado los intereses de los estudios de la memoria en la escuela, es allí donde se destacan, en primera medida, experiencias alrededor de la creación de herramientas metodológicas y pedagógicas para traer la memoria como tema central en el aula, y en segundo lugar, la creación de metodologías para la consolidación de narrativas, memorias, relatos e imaginarios sobre el conflicto de los integrantes de la comunidad educativa.

Aunque el primer acercamiento al panorama de los estudios de la memoria sobre lo educativo devela un amplio espectro de los niveles, intereses y tipos de trabajos desarrollados, dos categorías más serán fundamentales para comprender el lugar de la memoria desde la escuela: las políticas de la memoria y de la pedagogía de la memoria.

3. 3. Políticas de la memoria

Las políticas de la memoria son otro interesante concepto abordado en la documentación estudiada, entre las cuales, muchas se refieren a las políticas de la memoria educativa. Esta categoría se puede definir como todo el conjunto de estrategias y acciones desplegadas por el Estado, y que tienen cabida en los escenarios educativos de la nación, en pro de establecer procesos de enseñanza, aprendizaje y mediación de saberes puestos en el escenario de la memoria, comprendida esta como proceso social vinculante de las comunidades que transitan a las formas de la paz. Es decir, las políticas de la memoria son un despliegue educativo intencionado por hacer consciencia colectiva del pasado.

La relevancia de las políticas de memoria en la educación radica en la comprensión de la escuela como un escenario constitutivo, legitimador y reproductor de los símbolos, relatos y memorias, en donde su configuración obedece a intencionalidades, ideologías y perspectivas específicas. Haciendo uso del silencio, el olvido, la conciencia histórica, el estudio situado y el análisis de los acontecimientos históricos, la escuela y con ella, la biblioteca escolar, se vuelve parte del andamiaje estructural de la narrativa histórica, de las formas de la memoria y con ello que pueda o no apropiarse de procesos reflexivos, críticos y reivindicadores de las dinámicas, causas y efectos del conflicto interno y sus derivados. La educación es entonces un elemento central de dichas políticas:

la educación es la palanca más ambiciosa de las políticas de la memoria en general, ya que ninguna como ésta es más abarcadora, pero además, ninguna como ésta posee la virtud y la obligación de transmitir los valores de una sociedad democrática (Solis, 2012, p. 223).

Comprenderlas como estrategias complejas de transmisión y conformación de memoria social es un punto de partida, pero su dimensión es más amplia, Jiménez Becerra, Infante Acevedo & Cortés Salcedo (2012, p. 22) las definen como “un conjunto de estrategias diseñadas, desplegadas, reiteradas durante largos periodos de tiempo, y registradas para su actualización y transmisión, en la perspectiva de establecer, como proyecto social hegemónico de la población, un discurso en particular que no es más que la historia oficial”. Es allí, en la conformación oficial de la memoria, donde las políticas de la memoria configuran también problematizaciones respecto a la idea, conciencia y narrativa que se quiere o no conformar. Al respecto, Jelin y Lorenz (2004) advierten que es justo en la escuela donde se constituye en el principal escenario para la materialización de "las políticas de la memoria", las cuales, por lo general, devienen en expresiones una memoria e historia oficial.

Quizás el estudio más completo del tema en la zona ha sido realizado por Garretón-Kreft, González-Le Saux & Lauzán (2011) quienes analizan las políticas de verdad y memoria en 7 países de América Latina, en su orden: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Sus conclusiones llevan a que Argentina y Perú son los países con más políticas públicas de verdad, memoria, justicia y reparación en la región, sin embargo, lo más interesante de este estudio son las tipificaciones realizadas y el método de fichaje. En cuanto a las tipificaciones, el estudio permite analizar los niveles nacionales, provinciales y locales y sus tipos, tales como: de educación, investigación y difusión; gestión de documentación y archivos; en relación con espacios para la memoria; de reubicación o renombramiento de espacios; referidas a fechas significativas; de reconocimientos públicos; de creación de instituciones y redes.

Las iniciativas oficiales de políticas de memoria se pueden configurar, en parte, devenidas de las estrategias claves de la justicia transicional, pero que luego tendrán su impacto en otros conjuntos de políticas, como las educativas. Si se tiene presente que el período de violencia históricamente reconocido en Colombia conlleva a más de sesenta años, es curioso analizar que en este caso la cantidad de políticas es menor que en cualquier otro país de la región y se han producido solo durante el periodo de implementación de las estrategias de la justicia transicional.

Una primigenia tipificación de las políticas de memoria a nivel general es propuesta por Sieder (2002, p. 248), cuando a partir de sus reflexiones sobre políticas de guerra, paz y memoria en América Central, refiere a las iniciativas oficiales y no oficiales, las primeras suelen comprenderse y aplicarse con procesos de comisiones de la verdad, investigaciones y juicios de conductas delictivas y un conjunto de reformas constitucionales a favor de la defensa de los derechos humanos violentados; desde la dimensión de las no oficiales, se destacan las acciones y los procesos de defensa liderados por actores y colectivos sociales, investigaciones sobre delitos y violaciones de derechos y actos de memoria colectiva como conmemoraciones y homenajes.

Entre los estudios que a nivel regional son importantes de destacar a partir de la revisión se encuentra la conveniente propuesta de Sánchez (2018), quien a partir de una genealogía de la enunciación de la memoria social del conflicto armado en Colombia propone cuatro etapas para comprender el desarrollo de la construcción de políticas de la memoria, defensa de los derechos humanos y, por tanto, la memoria como campo de interés académico y político. Esas periodizaciones corresponden a: Los Derechos Humanos como punto de partida; La paz como horizonte; La víctima como sujeto en la memoria y la justicia transicional; y la nueva institucionalidad para las víctimas y para la paz.

En el marco de ese SIVJRNR se configuraron políticas de la memoria educativa, como el Decreto 1038 de 2015, que crea la Cátedra de la Paz. Reglamentación creada para crear y consolidar un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Cultura para la paz, educación para la paz y desarrollo sostenible son los tres ejes bajo los cuales se articula el decreto.

Se destacan también las Orientaciones para la implementación de la cátedra de la paz en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de Colombia, propuesta en el año 2017 por el Ministerio de Educación Nacional. En esta guía los temas del decreto se organizan en seis categorías, las cuales, Chaux & Velásquez (2017, p. 15), a partir del Decreto Reglamentario 1038 organizan así: convivencia pacífica, participación ciudadana, diversidad e identidad, memoria histórica y reconciliación, desarrollo sostenible, y ética, cuidado y decisiones.

Otro importante recurso son las orientaciones para la implementación de la Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana diseñadas por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en 2018. Ambas, configuran rutas de posibilidad que desde lo pragmático orientan las acciones y proyectos en las instituciones educativas.

Una segunda política meritoria de mencionar es la Ley 1874 de 2017, la cual modifica parcialmente la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones respecto a la “enseñanza de la historia". Los objetivos centrales de esta giran en torno a la formación de una identidad nacional, la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y la promoción de la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Derivado de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia –CAEHC-, cuya configuración determinaba la misma ley, fueron creadas las Recomendaciones para el diseño y actualización de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, bajo el enfoque de enseñanza de la Historia en la educación básica y media de la República de Colombia. Las mismas dejan claro que:

la tarea de la enseñanza de la historia implica desarrollar esa habilidad de apropiación compleja y crítica por parte del sujeto de elementos sustantivos y procedimentales para enlazar imaginariamente espacio y tiempo del pasado (2012, pp. 18-19).

Todas esas acciones están enmarcadas en clave de abrir el diálogo y reflexión en los escenarios educativos, representando un reto para las ciencias sociales y una responsabilidad conjunta para aportar a la educación para la paz, al respecto Gauta Blanco (2020, p. 148), se refiere a ello como paradójico, ya que “resulta particular que la educación en sí no sea lo suficientemente contundente como para educar en pro de la paz, la convivencia, la vida, resolución pacífica de los conflictos y la dignidad humana”. Es desde allí que se reitera el valor social de la educación, reconocida como posibilidad y la escuela como derecho, en cuanto desde estos escenarios se promueve la conformación de sociedades que comprenden la trascendencia de la paz y su construcción como una necesidad imperante, una sociedad donde se respetan y promueven, cabalmente, los derechos humanos.

La producción académica, investigaciones, estudios de caso y reflexiones en esas políticas de la memoria educativas fueron tendencia a partir de su publicación. En las revistas colombianas de historia, educación, historia de la educación y ciencias sociales, fue latente la pregunta por las posibilidades de aplicación, la socialización de experiencias, las memorias de procesos ya existentes, los estudios de modelos y rutas metodológicas. Es en esta dimensión donde la revisión arrojó abundantes resultados, hallando, además, un considerable interés nacional por problematizar y reflexionar sobre la historia, la memoria y la paz, en clave de posibilidades desde la educación. Si bien los resultados fueron de más de 50 obras, a continuación, se presentan algunas referencias a trabajos por cuyo enfoque, alcance y perspectiva se consideraron más valiosos para englobar temas, propuestas y reflexiones.

La predilección por la formación de maestros y maestras para la paz ocupa un lugar importante y primigenio de la producción académica, pero el discurso se centra en los retos y demandas que debe enfrentar la comunidad docente para participar en la educación para la paz. También destaca una mirada de agentes educativos configuradores de narrativas, acciones, pedagogías y diálogos de paz. Destaca el libro editado por una de las más reconocidas teóricas y académicas de pedagogía de la memoria y cátedra para la paz en Colombia, Piedad Ortega Valencia: La Bitácora para la cátedra de la paz. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz (2016a), edición de la Universidad Pedagógica Nacional, institución académica con alta producción en la temática. Este texto aborda temas como el contexto político y la plataforma ética para la paz; variadas fundamentaciones en términos pedagógicos, históricos, políticos y psicosociales para la paz; además de una configuración de una pedagogía para el post-acuerdo. Respecto a las categorías imprescindibles para cualquier proceso formativo en torno a la cátedra de la paz identifican: enfoques sobre el concepto de paz; vías para construir la paz; imperativos pedagógicos del derecho a la paz; condiciones prácticas para la paz; y formación política para la paz (Ortega Valencia, 2016a, p. 11).

Las narrativas centradas en las necesidades docentes, retos y desafíos son desarrollados en Pérez Gómez, Véliz Rodríguez & Artega González (2016) y Alvarado (2017), los cuales, junto con Tejada & Del Pozo (2016) redundan en la necesidad de acciones y estrategias puntuales para llevar discursos, normativas y directrices al campo de lo pragmático en la escuela, al respecto, estos últimos advierten:

Para que la educación para la paz y la cátedra de la paz converjan en una cultura de la paz, no es suficiente que sea plasmada en la norma, es de vital importancia que los maestros este formados en temáticas de paz y de una manera especial en el valor de la responsabilidad en la realización de la misma, para de esta manera formar a estudiantes y padres de familias (Tejada & Del Pozo, 2016, p. 82).

La dimensión epistemológica, teórica y conceptual sobre la educación para la paz, en sus múltiples nominaciones y enfoques, es el tema que más documentación presenta. Desde antes del 2015 ya la temática ocupaba un lugar central en la producción académica, es desde allí, por la expedición del decreto que confirmaba el interés nacional de desarrollar una cultura de la paz, donde la temática toma protagonismo. Antes de esa fecha es importante mencionar que temas como educación para la paz, cultura de paz, paz desde las aulas y educación para el postconflicto eran centro de abundantes artículos los cuales, en su mayoría, se titulaban explícitamente con dichas categorías. El tema fue abordado donde enfoques diversos, como una responsabilidad del Estado Social de Derecho en reflexión de Sánchez Cardona (2010), como una construcción en curso desde las aulas en propuestas de Ramos, Nieto & Chaux (2007) y Perea (2014), desde los desafíos, la cultura de paz y los retos educativos en los trabajos de Salamanca (2009), Fernández & López (2014), Infante (2014) y Cerdas (2015).

Posterior a la expedición del decreto se destacan obras con enfoques desde la reflexión, la integración curricular, la articulación con la escuela y sus territorios y rutas metodológicas para su implementación. En las nominaciones de artículos y libros se evidencia un cambio paradigmático, puesto que, si bien el concepto de educación y cultura de paz no deja de ser central, la categoría de cátedra de la paz, cobra mayor presencia. Ejemplo de ello son los trabajos de Salamanca, Rodríguez, Cruz, Ovalle, Pulido Albarracín, & Molano Rojas (2016) y Amorocho Herrera (2019), interesados en consolidar y crear los fundamentos para la implementación de la cátedra de la paz; estudios sobre la misma se configuran como estrategia para la reconstrucción social de una nueva Colombia (Sarmiento, 2018); convenientes revisiones sobre la educación para la paz desde la constitución de 1991 a la Cátedra de la Paz (Cárdenas, 2017); encuentros y desencuentros con lo normativo (Acevedo et al., 2018); entre otras investigaciones reflexivas y sobre el concepto de paz. Todas ellas coinciden en dos cosas: por un lado, el valor social de la cultura de paz en cuanto compromiso con la transformación de las culturas y de las comunidades, en pro de la consolidación de formas pacíficas de convivencia y la disminución de toda práctica, expresión y forma de violencia, pero además, todas reconocen que la educación es el proceso por excelencia para transformar las formas de sociabilidad que permiten que las sociedades se narren, construyan e identifiquen bajo principios de justicia social y vida digna.

Hay una considerable parte de estudios relacionados con experiencias y sistematizaciones de procesos de educación para la paz en contextos educativos particulares, a lo que Ortega Valencia (2016b) llama Vías para construir la paz. Lo cual es posible identificarlo en la sistematización de la implementación de la cátedra de la paz en la zona norte del Departamento del Valle del Cauca (Duque, 2018); la creación de tecnologías para el fortalecimiento de la cátedra de la paz con estudiantes del grado quinto en una institución educativa (Pimienta Benedetti, 2021); el estudio de caso de su implementación en el municipio de Sopó (Cristancho Ballen, 2019); los informes de práctica social (Geliz Díaz, 2017); y propuestas didácticas de implementación como el caso de Echavarría Grajales, Bernal Ospina, Murcia Suárez, González Meléndez & Castro Beltrán (2015), Camargo Álvarez & Pórtela Narváez (2016) y Pérez Mejía (2016).

Es necesario resaltar que hay otro conjunto de temas vinculados a los estudios y las investigaciones sobre la educación para la paz, un conjunto de experiencias enmarcadas en pro de escenarios de formación política y condiciones prácticas para la misma, se destacan allí temas como: las competencias ciudadanas en Chaux & Velásquez (2014) y Mejía, Urán, Velásquez & Velásquez (2018); los vínculos con la memoria, la interculturalidad y la decolonialidad en Sandoval Forero (2016); temas relacionados con convivencia escolar y la solución de conflictos en España & Rojas (2020); la vinculación con la defensa y educación para los derechos humanos en Cabezudo (2014) y Jojoa (2016); y las estrategias desde el arte y la educación artística en relación con la cátedra de la paz en Herrera Chacón & López Cerón (2020). La multiplicidad de relaciones es producto de las amplias posibilidades con las que se vincula la educación y cultura de paz, comprenden todas estas investigaciones la necesidad de un trabajo y proyecto integral de paz para la verdadera transformación social. Además, está el rol de las instituciones de educación superior para la construcción de la paz también ha sido un tema amplio de reflexión, han aludido a ello autores como Bermúdez (2001), Carrillo Gáfaro & Martínez (2014), Baquero & Ariza (2014), Vázquez (2015) y Alcaraz-Herrera, Zapata-Restrepo & Morales-Palacio (2023), todo comprendiendo conjuntamente la necesidad imperante de que esta se “asuma parte de la responsabilidad de resignificar el papel que tiene en cuanto a su función social, tomando partido [...] y, en consecuencia, generar las alternativas para preparar desde la educación a los actores inmersos en el tejido social” (Alcaraz-Herrera et al., 2023, p. 90).

En la política relacionada con la enseñanza de la historia no se tiene mayor profundización acá, puesto que esta será desarrollada en relación con los procesos de memoria social e histórica en algunos núcleos temáticos vinculados a la pedagogía de la memoria.

3. 4. Pedagogía de la memoria

Un contexto histórico necesario para enmarcar las comprensiones y postulados conceptuales alrededor de la pedagogía de la memoria a nivel nacional deviene de las propuestas y acciones enmarcadas en una educación para el “Nunca más”, como expresión que declara la intención de no repetición de ningún acto que se configure dentro de las acciones violentas de terrorismo, tortura, represión, censura, violación, secuestro o eliminación del otro. La expresión tiene origen en el reconocido informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina de 1984 “Nunca más”, desde allí ha sido utilizado en las consignas y luchas de los movimientos sociales de derechos humanos en Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Para este último caso, la expresión remite al proyecto Colombia Nunca Más, hoy Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), importante organización no gubernamental cuyo propósito es aportar en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

La reflexión desde el campo pedagógico también ha sido una apuesta valiosa desde dicha categoría, “Educación para el nunca más” fue una consigna promovida por investigadores y académicos latinoamericanos a finales de los noventa, específicamente en el Seminario de Análisis de Experiencias de Educación en Derechos Humanos en América Latina realizado en Lima (Perú) en noviembre de 1999, donde se declaró que se enmarca en un proceso global de construcción democrática y educación en derechos humanos. Según Sacavino (2015, p. 71) la educación para el “Nunca más”:

promueve el sentido histórico, la importancia de la memoria en lugar del olvido. Supone romper la cultura del silencio, de la invisibilidad y de la impunidad presente en la mayoría de los países latinoamericanos, lo cual es un aspecto fundamental para la educación, la participación, la transformación y el desarrollo de la democracia.

El empoderamiento político individual y colectivo, junto con la formación de sujetos de derecho, se consideran el centro de una educación que, en el marco de los derechos humanos, puede fortalecer las subjetividades, la agencia y la identidad de los grupos tradicionalmente marginados, segregados y directamente afectados por las formas, lenguajes y prácticas de la violencia sistemática del Estado, los agentes violentos y los grupos armados. Todas las prácticas educativas configuradas desde allí abogan en su fondo por la configuración de lenguajes, espacios y prácticas, es decir, una cultura de paz donde la no repetición sea horizonte de sentido del trabajo político de la educación.

La apropiación social del concepto, el discurso y las acciones educativas y de promoción social devenidas del mismo, han accionado diversas organizaciones de derechos humanos en América Latina, y en investigaciones y espacios de reflexión sobre el valor de la no repetición. Se constata y reafirma con ellas el valor indisoluble de la vida, la libertad, la participación, el reconocimiento de la otredad y el respecto a la dignidad humana, lo cual conlleva a comprensiones más holísticas de democracia y acciones de verdadera justicia social.

La categoría del “Nunca más” se apropia en el campo investigativo con importantes estudios que se preguntan por las construcciones alrededor de la paz, en el caso colombiano es vital mencionar los estudios de Escobar Gómez (2019), que interesado por develar la preocupación de No-Repetir el conflicto armado en Colombia, hace un análisis de las versiones del acuerdo de paz, el publicado antes del plebiscito por la paz y posterior al mismo, con las concertaciones de los opositores. Nunca más. Elementos para no repetir el conflicto armado en Colombia dicta el título de su investigación.

Alrededor del “Nunca más” y de una educación basada en principios de derechos humanos y paz es que tienen lugar todas las propuestas conceptuales y prácticas de la pedagogía de la memoria, concepto ampliamente desarrollado en la literatura académica que ha trabajado alrededor de temas como la educación para la paz, pedagogía para la paz, pedagogías de la reconciliación, la enseñanza de la memoria y su relación con las ciencias sociales y la memoria del conflicto. Hablar de pedagogía de la memoria parte del lugar protagónico de la escuela como escenario por excelencia de transmisión y configuración de saberes, prácticas, narrativas, comprensiones y memorias de la historia y vida en sociedad. Es en ese lugar y bajo esa intención que la historia y memoria del conflicto reciente tiene un lugar central en los procesos de enseñanza y aprendizaje y es ahí de donde se parte para fundamentar las propuestas de una pedagogía que se convierte en un:

recurso radical contra el olvido [Porque] Ella se configura en torno a la pregunta de qué nos está permitido olvidar [y ] esta es una pregunta sustantiva para desarrollar una “ciudadanía memorial” que actúe como garante de la defensa y la promoción de los derechos humanos y de la propia democracia, en cuanto a lo público (Rubio, 2012, p. 27).

Para una educación en derechos humanos que articule la memoria para el “Nunca más”, Sacavino (2015) propone considerar cuatro ejes pedagógicos: uno que se pregunta por los Vínculos pasado-presente, donde se da protagonismo a la experiencia histórica; otro eje que debería trabajar en el Desarrollo de una memoria crítica, donde se valora el ejercicio de recordar y de hacer memoria como una forma válida de construir conocimiento social; un tercer eje apuesta por la Construcción de un pensamiento reflexivo y crítico, a partir de la promoción de sujeto activos en la construcción de una sociedad justa, pacífica, inclusiva y democrática; y un último eje, que se pregunta por la Promoción de una cultura de los derechos humanos, donde la construcción democrática se considera horizonte de futuro. Los anteriores dan cuenta del nivel de complejidad de las tareas y acciones para llevar a cabo procesos educativos, además de las capacidades a desarrollar en la escuela, la biblioteca y la comunidad, para saberse sujetos de conocimiento capaces de hacer de sus memorias camino pedagógico para la reivindicación de sus derechos.

A partir de esos ejes pedagógicos es que se comprende dicha pedagogía como un marco de comprensión que permite analizar el carácter eminentemente político de las relaciones de memoria y pedagogía, donde se interroga e interpela por los usos políticos del pasado, permitiendo pensar la importante configuración de relatos, narrativas y reflexiones sobre el poder del conocimiento de los acontecimientos históricos que han devenido en las formas de ordenamiento, configuración e ideas de las sociedades actuales. Una pedagogía de la memoria es aquella que se pregunta por los sentidos y funciones éticas, políticas y epistémicas del saber histórico, un saber contextualizado y territorializado, de ahí que esta es “una pedagogía del tiempo, del espacio. Es una pedagogía del testimonio, del relato y del anhelo, en suma, de la alteridad, porque no es sólo la reconstrucción de mi memoria, sino la memoria del otro” (Ortega Valencia, Castro Sánchez, Merchán Díaz & Vélez Villafañe 2015, p. 39).

Muy en relación con lo anterior Ortega & Herrera (2012) también aluden a la pedagogía de la memoria como un lugar de constitución de subjetividades políticas, un lugar de conjunción de prácticas de recuerdo y olvido, situada en procesos de formación ético-política que posibilite la reafirmación de la dignidad de las víctimas, restituir derechos y agenciar dinámicas de su constitución. También, en los orígenes de su fundamentación Amaya & Torres (2015) realizarán una importante categorización de los componentes y elementos para hablar de una pedagogía de la memoria en Colombia, partiendo de la claridad de que la mayoría de iniciativas y experiencias en la temática correspondían para el momento a organizaciones sociales fuera del sistema educativo, considerando así que comprende tres componentes pedagógicos: en primer lugar, los procesos de enseñanza en las ciencias sociales, en particular de la historia y la geografía; un segundo elemento, concentrado en el diálogo permanente entre las políticas educativas y la memoria, sin necesariamente reducirse a su curricularización; en tercer lugar, refiere al reconocimiento de los ejercicio existentes de producción de conocimiento, narrativas y temporalidades diversas de la sociedad.

En torno a las propuestas de los mencionados Amaya & Torres (2015), hay que analizar que el primer componente es uno de los aborda más en la literatura, pues evidencia un vínculo cercano entre las categorías de memoria e historia, como canales, escenarios, medios y dimensiones del saber congregadas a la configuración de narrativas sobre los acontecimientos sociales. Entre los estudios centrados en comprender las relaciones allí presentes destacan las obras de Torres (2016) en su trabajo sobre las pedagogías de la memoria y sus relaciones con la enseñanza de la historia para la construcción de una conciencia histórica; y en dicha línea también están las profesoras Ortega, Vélez & Merchán Díaz (2016), Noreña Cárdenas (2018), Londoño Sánchez & Carvajal Guzmán (2015) y Escobar (2015).

El segundo elemento aludido por Amaya y Torres (2015) es claro de analizar en lo explicado previamente con respecto a la cátedra de la paz y la reglamentación para la enseñanza obligatoria de la historia en Colombia, propuestas en las que se evidencia una clara intención pedagógica de poner el tema en la escuela y de un tránsito para una inclusión en el currículo. El tercer componente al que aluden se puede comprender a partir de variadas propuestas que integran el análisis de la narrativa testimonial como parte de la pedagogía de la memoria, considerando así las voces y los saberes de las comunidades directamente vinculadas a acontecimientos de violencia, poniendo en el centro su voz, como memoria viva hacedora de historia.

La profesora Merchán Díaz también aludió al valor de la inclusión de las voces de las víctimas en la configuración de una pedagogía de la memoria, pero a su vez, supo advertir que no era un ejercicio meramente de incorporación de conceptos o acciones desarticuladas, ella propone que:

una pedagogía que asuma las memorias de las víctimas implica no solo la incorporación del concepto formal y oficial del término en el currículo o en una cátedra de educación nacional, es hacerlo trascendente y vital en la cotidianidad, en el aprendizaje societal ético y político de una nación que está decidida a cambiar sus códigos pedagógicos, por ende, humanos (Merchán Díaz, 2016, p. 130).

Las narrativas testimoniales configuran otro consolidado volumen de información, desde lo conceptual y lo práctico se encuentran trabajos que han abordado los procesos de hacer memoria junto con la comunidad, otros, desde lo teórico, han develado rutas, metodologías y caminos para su hacer. La profesora Herrera (2016, p. 190) advierte de su valor en cuanto:

(…) expresan las voces de los sujetos afectados por la violencia y alimentan de diversas maneras reservorios que inciden en la configuración de la memoria social y de la memoria histórica, lo cual señala la pertinencia de trabajar en torno a ellas en el campo de la formación política.

Consciente de la diversidad y amplitud conceptual de la pedagogía de la memoria y su marcado énfasis en la pregunta por procesos significativos de aprendizaje en derechos humanos, procesos históricos y acciones de memoria, hay que advertir que hay experiencias que, desde diversos enfoques e intenciones, permiten comprender pragmáticamente la pedagógicamente, las voces y experiencias allí presentes, son tan diversas, como las memorias mismas que pretenden promover, activar, generar u honrar. Entre ellas se encuentran obras de carácter bibliográfico o documental; guías metodológicas y orientaciones pedagógicas; además de lugares, instituciones y colectivos. Se reconoce que las obras, los materiales y los trabajos son diversos y valiosos, pero por la dimensión de estas, se hará alusión específicamente a lo desarrollado en el campo investigativo.

A nivel nacional a todas las experiencias les subyace un objetivo común: hacer, promover y enaltecer la memoria de comunidades, colectivos y territorios a través de procesos de difusión de contenidos, divulgación de investigaciones, promoción de escenarios y lugares de la memoria, todos con una pregunta enunciada desde la dimensión pedagógica del hacer memoria. Es así como se encuentra un conjunto de materiales relacionadas con la memoria y la escuela, en especial, aquellas que presentan una narrativa e intencionalidad formativa. Dos grandes grupos destacan allí, por un lado, la documentación del CNMH en clave de pedagogía de la memoria histórica. Esta comprende libros, documentales, podcast, revistas y especiales digitales, destacando un conjunto de recursos documentales muy diversos, como la Revista Conmemora y el ciclo Diálogos por la pedagogía de la memoria. Por otro lado, está el módulo completo de Pedagogía del Informe de la CEV (2022). Conjunto de recursos didácticos, dispositivos pedagógicos y artísticos que buscan posicionar La Verdad en Colombia desde acciones pedagógicas en miras de construir un futuro en clave de la No Repetición. Este recurso se compone de un conjunto amplio de colecciones, materiales, herramientas pedagógicas y secuencias didácticas ideadas para escuelas y comunidades académicas.

Estos materiales se consideran en el marco de la pedagogía de la memoria en cuanto ya parten de ejercicios de voz de las víctimas, pero, además, son especialmente diseñadas para las comunidades educativas del territorio colombiano, es decir, su lenguaje, intenciones pedagógicas, contenidos y didácticas, reconocen el sentido formativo y ponen la pedagogía de la memoria como camino y propuesta para la formación integral de memorias en las comunidades.

Se destacan también, trabajos académicos que se fundamentan en la pedagogía de la memoria como marco conceptual para el hacer investigativo y la intervención social en escenarios educativos. Es el caso de la experiencia pedagógico-investigativa Para la guerra nada: pedagogía, narrativa(s) y memoria(s) del Colegio Nelson Mandela IED (Bogotá). En ella se abordan, desde una perspectiva interdisciplinar, los procesos de enseñanza aprendizaje del conflicto social armado en Colombia, en el marco de la pedagogía de la memoria y con miras a asumir una postura ética que abogue por el “Nunca más” a la guerra (Mayorga Mendieta, López López, Romero Lancheros, Muñoz & Aranzazu Portilla, 2017). Está el libro de Ortega Valencia et al. (2015) titulado Pedagogía de la memoria para un país amnésico, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. Contiene importantes conceptualizaciones respecto a la pedagogía de la memoria como una promesa ética de formación, algunos trayectos y apuestas en Colombia y registros de prácticas sobre la enseñanza de la historia reciente. Por último, y en relación con las narrativas testimoniales los proyectos son abundantes, se destacan acá las investigaciones de Rodríguez Pedraza (2018) y su trabajo alrededor de la pedagogía de la memoria en la comprensión del desplazamiento forzado, a partir de la construcción de narrativas testimoniales en la escuela.

Se identifica que cada vez más el tema es centro de la investigación educativa, comprendiendo la pedagogía de la memoria para construir narrativas testimoniales y como estrategia para acompañar procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela. Se reconoce la potencialidad de la pedagogía de la memoria para promover procesos educativos dentro y fuera de la escuela, donde surgen y se consolidan en las mismas comunidades educativas las voces de las personas, las historias de las comunidades y las estrategias para construir recursos.

3. 5. Memoria y biblioteca

Las nominaciones y referencias sobre la biblioteca y sus funciones sociales se consolidan bajo conceptos que aluden a centro de saber, lugar de resguardo y protección de medios de conocimiento, agencia de socialización de conocimientos e institución social relacionada con el patrimonio material e inmaterial de una comunidad. Sin embargo, es interesante señalar que producto de un estudio sobre bibliotecas y desigualdad social Duque Cardona & Mazón Zuleta (2018) van a encontrar un conjunto de obras que refieren a esta como espacio, dispositivo y aparato ideológico, que, en relación directa con las funciones culturales o simbólicas, se va a hacer especial énfasis en propósitos como: perpetuación del capital cultural, producir sentidos, conservación del capital cultural, mediación cultural, y recibir, difundir, recuperar y conservar la memoria y los bienes culturales. Es evidente entonces una relación significativa entre algunas funciones sociales de la biblioteca con la memoria, sus lenguajes y dispositivos.

Además, la biblioteca no solo se comprende en términos de las fuentes y recursos que dispone, difunde y conserva, sino en favor de las comunidades y personas propias de la comunidad que la conforman. Desde el paradigma social de la biblioteca se reconoce que:

debe reiterarse que la biblioteca como institución social tiene que ver con la gente, sobre todo con la gente, y luego con sus operaciones; para el pueblo es el objetivo al que se dirige el servicio y para el que existe. Por lo tanto, cualquiera que sea la biblioteca o haga o deje de hacer tiene que confrontarse con las necesidades de la comunidad (Chubarian, 1976, p. 63).

Marco de comprensión que permite denotar el carácter eminentemente social al cual la biblioteca se debe, idea que Meneses-Tello (2008) secunda al decir que las bibliotecas están presentes en la existencia de todo el prisma o entramado social y que por ello "es correcto conceptuar a las bibliotecas como centros culturales e instituciones sociales” (p. 43), además, dichos espacios de conocimiento “fungen como la memoria cultural de los pueblos y como el potente cerebro orgánico del pensamiento escrito de la humanidad" (p. 40). Por otra parte, los estudios respecto a la memoria en la biblioteca como esa agencia social e instrumento de la institución a la que aludió Shera (1949), se tejen de manera sinérgica desde el valor social de esta en relación con las funciones sociales, los programas y proyectos y las demandas al espacio mismo que esta promueve en la ciudadanía. Es así como se pueden destacar dos líneas temáticas centrales: bibliotecas como instituciones de y para la memoria, desde una dimensión conceptual y de posibilidades; y bibliotecas para la paz, muy en el marco de la cultura y política nacional de paz.

Respecto a los estudios es importante partir de un conjunto de categorías y nominaciones referentes a la eliminación de las fuentes, recursos, materiales y sistemas de información, es decir, un conjunto de fenómenos centrados en el aniquilamiento de las fuentes de la memoria, el saber y el patrimonio cultural de una comunidad, especialmente contenidas en formato escrito y relacionados con el espacio bibliotecarios. Si bien hay varios autores y movimientos sociales que desarrollan análisis sobre varios conceptos que definen esa práctica de eliminación de los libros y fuentes de la memoria, se destaca la obra de Meneses-Tello (2023), quien hace un análisis detallado de términos como bibliofobia, biblioclastia, biblioclasmo, bibliolitia, libricidio, biblioclausto, memoricidio y genocidio cultural; todos, actos de destrucción de libros y bibliotecas en particular y el aniquilamiento de la cultura material en general.

La referencia a dichos términos tiene lugar en el análisis de la memoria y la biblioteca en cuanto permite la apertura a la discusión sobre la eliminación de los materiales, fuentes e instituciones divulgadoras y cuidadoras de memorias escritas. Denotando con ello que la memoria escrita no es solo objeto de promoción, divulgación y construcción, afloran en periodos políticos convulsos y en lo cotidiano del acontecer histórico, sofisticados mecanismos para el control y eliminación del conocimiento, acciones contrarias a la promoción de la memoria y que repercuten en el más grotesco olvido.

Duque Cardona (2022) también se va a referir a la memoria, en relación con el lenguaje como generador de comunidad, como una dimensión vinculada a las tecnologías de poder (LEO) y cocreadora de procesos de resistencia y resignificación en los diferentes estrados de la urdimbre lectora. Su reflexión permite comprender una perspectiva comunal de la palabra donde se involucran las memorias nacionales y de la cultura escrita, memorias subterráneas y subalternas y la cultura oral. En correspondencia con lo anterior, Duque Cardona, Restrepo-Fernández & Fellipin dos Santos (2023) van a enaltecer el valor de la palabra y la biblioteca como espacio de oportunidad para las LEO, los derechos humanos y la justicia social, en dicha reflexión se alude al valor de la pedagogía de la memoria y a la biblioteca como institución de la memoria que promueve desde las LEO rutas para organizarnos socialmente, reafirmando la idea de que:

las pedagogías de la memoria en el marco del trabajo bibliotecario en Colombia, deberán ser un área que contribuya a la construcción de paz y a la resolución del conflicto, porque la palabra ha de ser el vehículo que conduzca la interacción social en el modelo de país que se pretende forjar (Duque Cardona, Restrepo-Fernández & Fellipin dos Santos, 2023, p. 102).

De las reflexiones de Chubarian (1976), Meneses-Tello (2008) y Duque Cardona (2022) cabe destacar su alusión a la biblioteca como una institución gestora de memorias, capaz de reforzar y cimentar identidades a partir de las memorias escritas a las que su misma institucionalidad obedece, pero, además, fuera de comprenderse como una herramienta de presión o aculturación, es quien puede permitirse un abordaje plural e integral de la memoria colectiva, por los materiales que ella contiene y por los vínculos y relaciones que constantemente construye con la comunidad a la que se debe.

Desde esta dimensión se plantean trabajos como: Una biblioteca para la memoria dirigido y realizado por la biblioteca de Sant Antoni-Joan Oliver de Biblioteques de Barcelona, una obra en la que Montserrat Vintró (2012) expone el proceso de recolección de los testimonios orales de vecinos, personas mayores que han vivido la evolución del barrio. Esta propuesta gira en torno a la preservación de la memoria colectiva y la inclusión y valoración de la tercera edad en el proceso. Por otro lado, Valdivia (2018) plantea una reflexión en torno al papel de las bibliotecas escolares, la memoria y las infancias de hoy, ella propone dos perspectivas para pensar las unidades de información en relación con la memoria: por un lado, la función histórica respeto a la conservación y el “proteger” la memoria de una comunidad, en términos de archivo y sus variables, por otro lado, “otra opción es asumir que las bibliotecas también tomamos parte en esta construcción y que las decisiones que tomamos en torno a las colecciones y a los servicios destinados a nuestros usuarios promueven ciertos hábitos -y no otros- respecto del flujo de información.” (p. 6).

Tabares Duque & Naranjo Franco (2017) hablan de una relación formativa entre memoria social y biblioteca pública, su trabajo deviene de una investigación relacionada con la biblioteca como espacio para la formación ciudadana, específicamente en el Parque Biblioteca la Quintana (Medellín). Con ese trabajo ellos aluden a que la memoria social representa una posibilidad formativa en el contexto no escolar, demostrando que los procesos que guían la formación ciudadana trascienden los escenarios escolares y que, por tanto, “la biblioteca pública potencia, desde sus espacios y procesos, condiciones formativas para llevar a cabo alternativas pedagógicas con diversas poblaciones desde la memoria social, en un vínculo entre las experiencias de vida de los sujetos y la construcción de territorio de una comunidad” (Tabares Duque & Naranjo Franco, 2017, p. 108).

Se encuentran también los trabajos de Quintero Castro & Bornacelly (2018), quienes, a partir de las voces de los bibliotecarios, líderes sociales, habitantes de los barrios e investigadores, presentan reflexiones y construcciones sobre las memorias colectivas de las bibliotecas populares y comunitarias de la zona Noroccidental de Medellín - Colombia. Este trabajo es importante en cuanto focaliza la mirada de los agentes que construyen comunidad y biblioteca, pero, además, sus objetivos versaron explícitamente sobre rescatar la memoria, identificar los nexos entre las bibliotecas y la constitución barrial y crear mecanismos para reconstruir, apropiar y difundir las memorias barriales.

En otro eje, los hallazgos giran alrededor de la cultura de paz, con ello que bibliotecas para la paz se consolide como otro núcleo temático notable que congrega todas las experiencias y documentación relacionada con los espacios bibliotecarios y sus apuestas para la construcción de paz en el territorio nacional. Desde el Manifiesto IFLA-UNESCO (1994) se alude a que la biblioteca pública “actúa como fuerza viva de la educación, cultura e información y como agente esencial del fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano", al igual que en su nueva versión (IFLA-UNESCO, 2022), la alusión va a estar allí presente, bibliotecas que se comprendan como escenarios garantes de posibilidades para que los individuos alcancen la paz y el bienestar espiritual a través de su pensamiento.

En palabras de Jaramillo (2016), las bibliotecas en Colombia hoy pasan a comprenderse como territorios de paz, donde se posibilita un tránsito de templo del saber a lugar de inclusión, diálogo y recuperación de la memoria. La autora plantea, además, que como bien y servicio público de la comunidad, esta debe aportar a procesos de memoria local en los cuales

se facilita la recuperación y sistematización de contenidos locales que permitan que la memoria pueda narrarse, que la identidad y las realidades de las comunidades puedan verse reflejadas, reconocidas, recordadas y resignificadas; la memoria local como una forma de resistencia (Jaramillo, 2016, p. 821).

Además de esto, ella planteó que la biblioteca, y en particular, la pública, acorde al cumplimiento efectivo de su misión y función social, contribuirá a los procesos de socialización, diálogo y recuperación de la memoria y búsqueda de mecanismos que permitan mitigar el dolor, devolver la esperanza y disminuir las cifras de la violencia (Jaramillo, 2010). Es con base en esas funciones, deberes y apuestas por la paz de las bibliotecas públicas que se destacan otras obras y experiencias.

Si bien la memoria de la violencia política ha sido objeto de varias investigaciones previamente presentadas, se da un lugar a ella nuevamente en términos de su tratamiento desde procesos de promoción de lectura, escritura y oralidad, una de las funciones sociales centrales del quehacer a la biblioteca, en cualquiera de sus tipologías. Se destaca allí el trabajo de Mazón Zuleta (2022), quien centra la mirada en ¿Cómo hablar de lo innombrable? A partir de las emociones políticas y la literatura infantil y juvenil, presenta una aproximación desde procesos de promoción y mediación de lecturas, escrituras y oralidades, ella señala que:

en Colombia continuamos con el reto de transformar las dinámicas violentas que siguen perturbando la cotidianidad en nuestros territorios y a este desafío nos sumamos desde la promoción LEO, buscando ampliar la perspectiva del lenguaje al campo cultural y político como aporte a las pedagogías de la memoria poniendo en diálogo estrategias y recursos propios del campo de la educación lectora, como la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) (Mazón Zulueta, 2022, p. 112).

Bibliotecas como escenarios de paz, es una publicación del Ministerio Nacional de Cultura, junto con la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), la cual reúne las palabras de Castrillón, Guzmán, Guarín & Álvarez (2017), quienes reflexionan sobre las bibliotecas y sus apuestas y posibilidades para aportar a la consolidación de la cultura de paz, espacios para el diálogo y la armonía, lectura y libertad, además de una historia de las bibliotecas públicas de Colombia. Acompañan el libro que defiende y pregona el valor de la restitución de la palabra como una tarea inaplazable de la nación y su proyecto de bibliotecas. Si bien la publicación no es de carácter meramente investigativo, se destaca acá por el valor de las reflexiones planteadas y porque denota ser un tema de interés de la Bibliotecas Nacional y de la RNBP, entidades de gran relevancia en el proyecto social bibliotecario de nación.

El trabajo sobre la memoria en las bibliotecas escolares es un campo con posibilidades de emergencia y desarrollo investigativo, pues su valía radica en la articulación con políticas educativas como las leyes y cátedras que desde el entorno escolar se relacionan con la cátedra de la paz y la enseñanza de la historia. Es importante resaltar el trabajo de Cejas & Navas (2021), al examinar el papel de las escuelas de la provincia de Santa Cruz (Argentina) en la construcción de la(s) memoria(s) colectiva(s), particularmente de dos hechos traumáticos de la historia contemporánea santacruceña, y en concreto desde el análisis de las bibliotecas escolares en dichas construcciones. Se destaca en este trabajo no solo la pregunta por el lugar de la escuela y la biblioteca escolar en las políticas de la memoria, sino el valor de una pedagogía de la memoria traumática como herramienta que permite la implementación de esas políticas.

Memoria, saberes, prácticas LEO y funciones sociales de la biblioteca se entrecruzan en proyectos, reflexiones e investigaciones que redundan en el objeto de la memoria como dimensión social que se trabaja desde las instituciones de la memoria y que hace parte de la agenda nacional y regional del proyecto de bibliotecas de la nación colombiana.

4. Hallazgos, tendencias y vacíos en el tema

Es notoria la emergencia y la tendencia sobre la memoria como tema de investigación, llevándola a ocupar hoy un lugar central en los estudios sociales, pedagógicos, políticos y culturales de Colombia. Su interés deviene de la relevancia que han cobrado los efectos de la guerra, de sus huellas y consecuencias.

Los hallazgos del análisis de las fuentes encontradas derivan en una creciente propensión que define, teoriza y plantea metodologías para comprender y hacer memoria, entre las principales tendencias al respecto se encuentra, que si bien hay un núcleo común de autores que fundamentan conceptualmente el tema de la memoria, individual, social, colectiva y de diversas tipologías, se destaca el tratamiento interdisciplinar de la temática en las múltiples dimensiones de la misma, lo que lleva a considerar no sólo la valía de una perspectiva que también incluye lo transdisciplinar, si no su importancia para la comprensión de asuntos de gran complejidad en el campo de los estudios de las ciencias sociales y humanas. Con lo anterior, cabe destacar el tratamiento especial y común desde la sociología, la antropología y la historia, específicamente la relacionada con la historia reciente del conflicto.

En los trabajos que abordan la relación memoria-escuela se congregan tres grandes tendencias, en primer lugar, hay que resaltar la reiterativa invitación de las maestras y maestros en la literatura que alude a la importancia de la inclusión de temas de memoria, historia y paz en el currículo, mucho antes, inclusive de que los procesos de paz y desmovilización dieran inicio en Colombia. Destacan las voces de maestras mujeres, quienes han liderado la investigación del tema en Colombia y que han trazado caminos que desde lo conceptual y lo metodológico han servido para la apropiación y sensibilización del tema en la escuela colombiana.

En segundo lugar, se encuentra que hay una considerable inclinación de las investigaciones al reconocimiento e inclusión de las palabras y voces de las comunidades como fuente de saber para la construcción de memorias y conocimientos sobre el conflicto, se reconoce la experiencia y la narración biográfica como medio y recurso para hacer memoria que, desde lo micro, desde lo local, contribuye a la comprensión de fenómenos globales y trascendencia nacional.

En tercer lugar, se destaca la tendencia de estudios y experiencias encaminados a comprender la escuela y la biblioteca como escenarios para la promoción y formación de memoria social, con ello no solo se reitera su valor como instituciones en las que el estado pone tareas y responsabilidades, sino también esperanzas y luchas, en las cuales ellas, desde diversas formas de resistencia, asisten al trabajo de impedir el despojo u olvido violento de las palabras, memorias y saberes de las comunidades. Con ello es también necesario aludir a que se encontraron valiosos trabajos que estaban en la ruta de sistematizar y proponer metodologías para fijar, construir y hacer memoria desde la escuela, en cuanto esta se comprende como centro de saber, pero, además, lugar donde los acontecimientos de violencia también han estado presentes, y es allí donde el escenario hoy también se comprende como territorio de paz.